Ständerwerk

Startseite » Rohbau » Tragwerk » Ständerwerk

Ständerwerk-Konfigurator

Neue Konfiguratoren

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von app.speckle.systems zu laden.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von app.speckle.systems zu laden.

Alte Konfiguratoren

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von app.powerbi.com zu laden.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von app.powerbi.com zu laden.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von app.powerbi.com zu laden.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von app.powerbi.com zu laden.

Material

Fichtenholz

Dichte und Verfügbarkeit

Unter den Konstruktionshölzern vereint Fichte ein geringes Gewicht von 350-450kg/m³, je nach Qualität, mit einer preiswerten Verfügbarkeit im Einkauf. Im Bau von Tiny Houses gibt es aus diesem Grund wenig Anlass, auf andere Materialien zu wechseln.

Brettschichtholz

Technologischer Leichtbau

Brettschichtholz wird hergestellt, indem Fichtenbalken, stets mit einer Höhe von 4 cm, aufeinander gestapelt und unter Druck verleimt werden. Das Ergebnis ist ein Brettschichtholz mit großer Geradlinigkeit und physikalischen Eigenschaften, welche die von normalem Fichtenholz übersteigt. Durch das stabilere Material bedarf es insgesamt weniger Gewicht, um ein Tiny House zu bauen.

Lust auf etwas Tragwerkstechnik?

Faserrichtung entscheidet über Stabilität

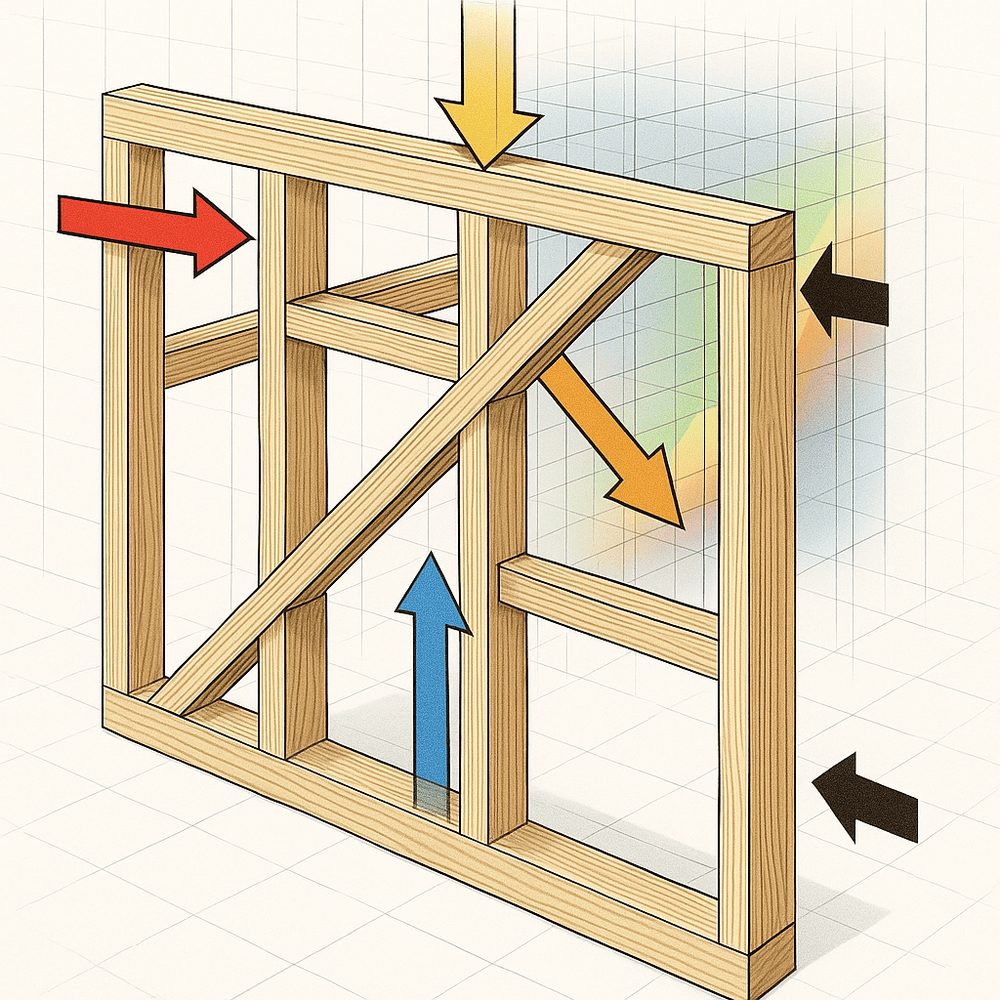

In der Konzeptphase eines Ständerwerks ist es entscheidend zu analysieren, welche Lastrichtung – vertikal, horizontal oder lateral – dominiert. Faserwerkstoffe wie Holz sind bis zu achtmal tragfähiger in Richtung ihres Faserverlaufs. Daher sollten möglichst viele Stäbe entlang der Hauptlastrichtung ausgerichtet sein. Das ist ein zentraler Aspekt jeder durchdachten statischen Planung.

Lasten wirken aus allen Richtungen

Natürlich wirken nicht nur Kräfte in klarer Richtung – auch schräge oder aufwärtsgerichtete Lasten können auftreten. Ein ideal ausgelegtes Ständerwerk muss also komplexe Kräfteverläufe abfangen. Ohne statische Simulationen ist ein optimales Konzept daher kaum erreichbar. Trotzdem bleibt: Die Faserrichtung sollte sich an der Hauptlastrichtung orientieren – denn Faserrichtung trumpft.

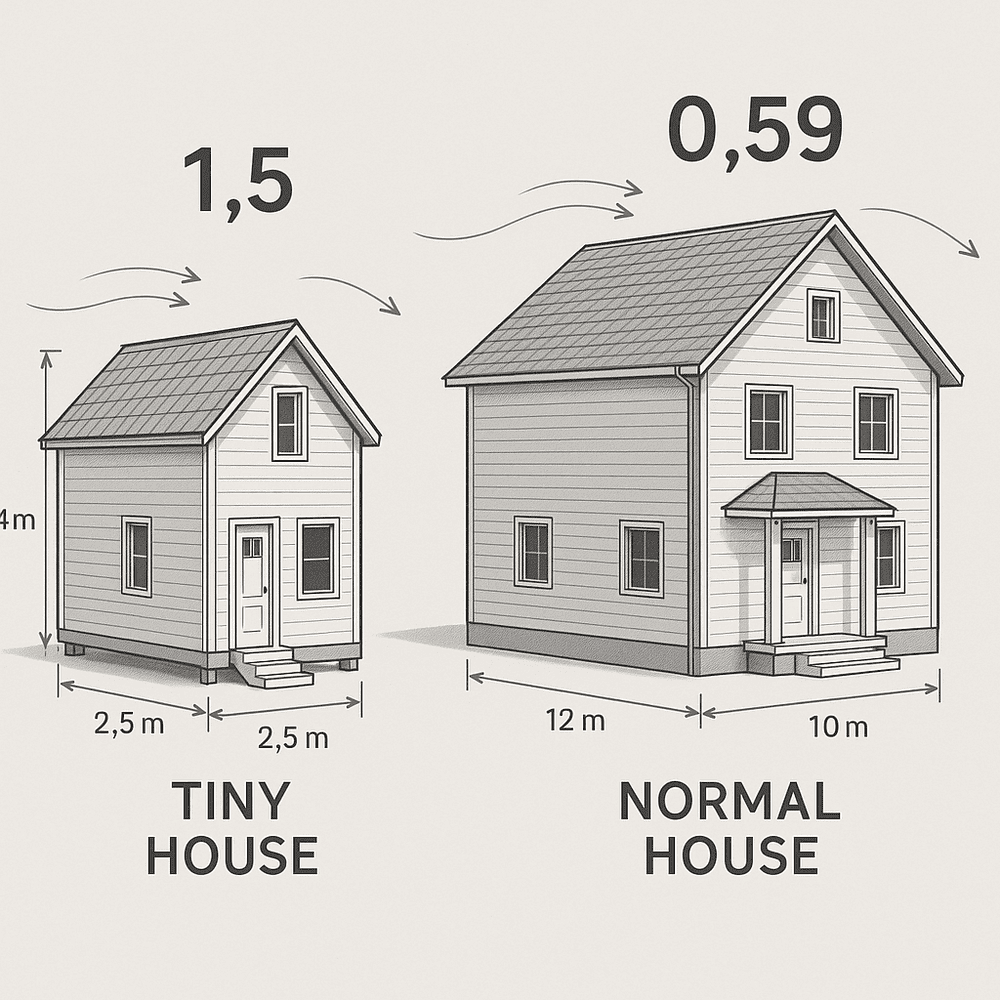

Tiny Houses haben ungünstiges Flächen-Volumen-Verhältnis

Tiny Houses besitzen ein deutlich höheres Oberflächen-Volumen-Verhältnis als größere Gebäude. Ein Beispiel: Ein kleines Haus mit 10 × 2,5 × 4 m hat ein Verhältnis von 1,5; ein normales Haus mit 12 × 10 × 9 m nur 0,59. Das ist ein Unterschied um den Faktor 2,5 – bei gleichbleibender Windangriffsfläche führt das zu statischen Herausforderungen.

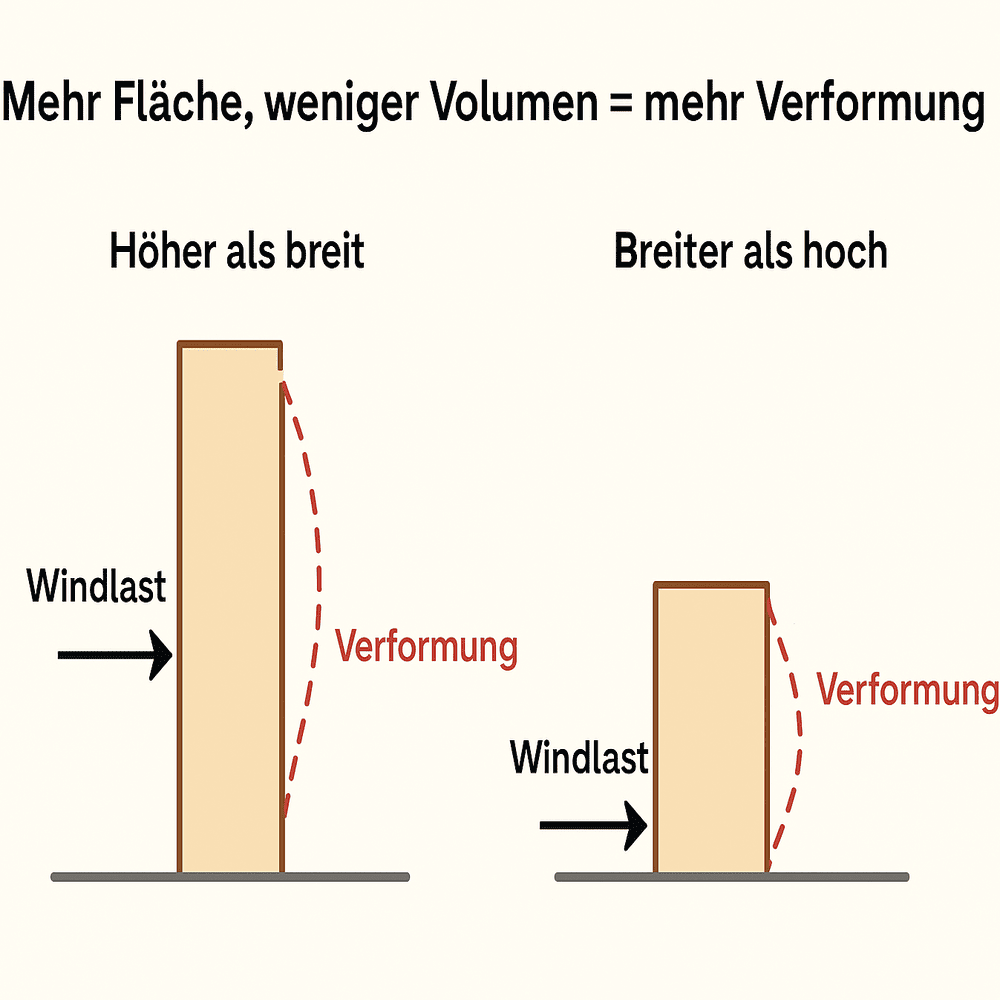

Mehr Fläche, weniger Volumen = mehr Verformung

Je größer das Oberflächen-Volumen-Verhältnis, desto stärker wirken äußere Kräfte auf die Wandflächen. Das führt zu einer erhöhten Gefahr von Parallelogrammverschiebungen – einer typischen Verformung bei einseitiger Belastung. Besonders betroffen sind dabei Wände, die tiefer als breit sind, da ihre Widerstandskraft gegenüber Windlast deutlich sinkt.

Analogie: Tauziehen mit ungleichen Kräften

Ein Vergleich: Beim Tauziehen zieht links ein Elefant, rechts 10 Personen – alle heben gleichzeitig Gewichte. Wenn man die 10 Personen durch eine einzelne, starke Person ersetzt, bleibt die Zugkraft gleich, aber die Gewichtsverteilung ändert sich. So verhält es sich beim Verkleinern eines Hauses: Die Dachlast sinkt (weniger Schneelast), aber der Winddruck bleibt konstant

Schneelast vs. Windlast – die Irreführung der Skalierung

Beim Verkleinern eines Gebäudes nimmt die Dachfläche ab, also auch die vertikale Schneelast. Die Seitenfläche bleibt jedoch, weshalb die Windlast nicht sinkt. Das Problem: Kürzt man die Wandstiele im selben Maß wie die Dachfläche, fehlt später Tragfähigkeit gegen seitliche Kräfte. Das macht klassische Skalierungsmethoden untauglich.

Fazit: Mehr waagerechte, weniger senkrechte Fasern nötig

Wenn die Raumtiefe sinkt, bleibt wenig Material, um Windkräfte aufzunehmen. Senkrecht stehende Stäbe allein reichen nicht mehr aus. Stattdessen müssen waagerechte Elemente im Ständerwerk verstärkt werden. Je höher also das Oberflächen-Volumen-Verhältnis, desto wichtiger wird die horizontale Faserausrichtung, um Verformungen wie Parallelogrammverschiebungen zu verhindern.

Am Ziel

Das Diagonaltragwerk mit seiner innovativen blechlosen Verbindungstechnik besteht bereits seit Jahren und hat sich bewährt. Abgesehen von einigen Details befinden wir uns nun am Ziel einer langjährigen Entwicklungsreise

2025

Entwicklung unseres Ständerwerks

Erstes Diagonaltragwerk

Nach drei Jahren intensiver Recherche und statischer Berechnungen haben wir das erste Diagonaltragwerk für das Tiny House von Sina und Brendan fertiggestellt. Die Tragfähigkeit und Geometrie überzeugen auf ganzer Linie, doch die hohen Fräskosten machen es leider zu einer Lösung, die nicht für jedes Budget geeignet ist.

2017

Hybridständerwerk

Wir fertigen das hybride Ständerwerk, das diagonale und vertikale Balken miteinander verbindet. Dadurch gewährleistet es eine effiziente Abtragung von Dachlasten und bietet zugleich durch die diagonalen Elemente eine zuverlässige Aussteifung

2018

Zurück zur Diagonale

Wir wünschen uns erneut ein reines Diagonaltragwerk, das sich bereits zuvor bewährt hat, indem es Dachlasten zuverlässig aufgenommen hat und gleichzeitig einfach in Montage und Herstellung war. Aus diesem Grund setzen wir auf das reine Diagonaltragwerk mit Schlitzblechen. Diese Verbindungstechnik ist zwar aufwendig, zeichnet sich jedoch durch eine besonders hohe Tragfähigkeit aus.

2019

Optimiertes Doagonaltragwerk

Unser Ziel war es, ein Ständerwerk vollständig ohne Bleche zu realisieren. In Kombination mit dem Aluminium-Anhänger ist es uns gelungen, eine Verbindungstechnik zu entwickeln, die ohne Bleche auskommt und das Konzept des Diagonaltragwerks in einer angepassten Form neu interpretiert.